Das Stockwerkeigentum ist eine der beliebtesten Formen für Wohneigentum in der Schweiz. Es erlaubt, dass mehrere Parteien innerhalb eines Gebäudes rechtlich selbständige Einheiten zu Eigentum haben, die im Grundbuch als eigenständige Grundstücke eingetragen sind.

Wann diese «Aufteilung» des Grundstücks in mehrere Stockwerkeigentumseinheiten Sinn macht, an welchen Grundstücken sie möglich ist, wie sie abläuft, welche Rolle der Notar im Kanton Luzern dabei einnimmt und welche typischen Stolperfallen zu beachten sind, wird im vorliegenden Blogeintrag beleuchtet.

1. Wozu Stockwerkeigentum?

Wenn ein Grundstück durch mehrere Parteien genutzt wird – was klassischerweise bei Mehrfamilienhäusern der Fall ist – kann das Stockwerkeigentum eine sinnvolle Form sein, um die Liegenschaft auf mehrere Eigentümer aufzuteilen. Das Stockwerkeigentum ermöglicht es, jede Einheit (insbesondere die einzelnen Wohnungen) als eigenes Grundstück im Grundbuch einzutragen, separat zu verkaufen, zu belasten oder zu vererben, während gemeinschaftlich genutzte Teile wie das Treppenhaus, das Dach, die Fassade oder die Zufahrt im Miteigentum verbleiben. So wird die Nutzung, Finanzierung und Rechtsnachfolge erheblich vereinfacht und Rechtssicherheit für alle Beteiligten geschaffen.

Stockwerkeigentum kann begründet werden, wenn ein Mehrfamilienhaus schon steht und bereits länger bezogen ist, aber auch, wenn das Projekt noch in der Planungs- oder Ausführungsphase ist.

2. Stockwerkeigentum entsteht erst mit dem Grundbucheintrag

Bei der Begründung von Stockwerkeigentum wird die Struktur des Eigentums verändert. Aus einem Grundstück werden mehrere, rechtlich selbständige Stockwerkeinheiten.

Gemäss Art. 712d Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) entsteht Stockwerkeigentum ausschliesslich durch die Eintragung im Grundbuch. Der Grundbucheintrag hat konstitutive Wirkung. Das heisst, dass ohne Grundbucheintrag, kein Stockwerkeigentum entstehen kann, selbst wenn ein Vertrag oder eine Absprache zwischen den Beteiligten besteht.

Zwei wesentliche Prinzipien des Grundbuchs kommen diesbezüglich bei der Begründung von Stockwerkeigentum zum Tragen:

- Negative Rechtskraft des Grundbuchs: Rechte, die nicht im Grundbuch eingetragen sind, existieren im Aussenverhältnis grundsätzlich nicht.

- Absolutes Eintragungsprinzip: Eigentum an Grundstücken entsteht nur mit Eintrag.

3. Das Stammgrundstück

Die Basis und Ausgangslage für Stockwerkeigentum ist das sogenannte Stammgrundstück.

Das Gesetz definiert, was ein Grundstück ist in Art. 655 Abs. 2 ZGB und nennt dabei: (a) Liegenschaften; (b) in das Grundbuch aufgenommene selbständige und dauernde Rechte; (c) Bergwerke und (d) die Miteigentumsanteile an Grundstücken.

Nicht alle in Art. 655 Abs. 2 ZGB genannten Grundstücke sind für die Begründung von Stockwerkeigentum vorgesehen. Zulässige Stammgrundstücke sind grundsätzlich:

- Liegenschaften (klassische Grundstücke)

- Selbständige und dauernde Baurechte, sofern im Grundbuch eingetragen

Nicht zulässig als Stammgrundstück für die Begründung von Stockwerkeigentum sind:

- Miteigentumsanteile

- Bergwerke

- andere beschränkte dingliche Rechte (ausser Baurechte)

Doch nicht an allen Liegenschaften und selbständigen und dauernden Baurechte kann Stockwerkeigentum begründet werden. Das Recht sieht vor, dass das Stammgrundstück darüber hinaus rechtlich und faktisch bebaubar sein muss:

- Es muss sich in einer Bauzone befinden;

- Es darf an solchen keine entgegenstehenden Dienstbarkeiten oder öffentlich-rechtlichen Einschränkungen geben, die das Bauen untersagen; und

- Es muss genügend gross sein, damit die Errichtung eines Gebäudes mit mindestens zwei nutzbaren Einheiten möglich ist.

4. Grundstücksebenen im Stockwerkeigentum

Mit der Begründung von Stockwerkeigentum geht das Stammgrundstück nicht einfach unter, sondern es entstehen mehrere Grundstücksebenen:

1. Erste Ebene: Das Stammgrundstück (z.B. die Parzelle mit Haus)

2. Zweite Ebene: Die jeweiligen Stockwerkeinheiten, die im Grundbuch als einzelne Grundstücke geführt werden.

3. Dritte Ebene (bei Baurecht): Bei einem Baurecht wird eine zusätzliche Ebene geschaffen: (1) Liegenschaft; (2) Baurecht; (3) Stockwerkeinheiten.

Das bedeutet, dass mit der Begründung von Stockwerkeigentum das Stammgrundstück nicht aus dem Grundbuch gelöscht wird, sondern weiterhin – neben den neu einzutragenden Stockwerkeigentumseinheiten – fortbesteht.

5. Die Aufteilung

Stockwerkeigentum ist der «Miteigentumsanteil an einem Grundstück, der dem Miteigentümer das Sonderrecht gibt, bestimmte Teile eines Gebäudes ausschliesslich zu benutzen und innen auszubauen» (Art. 712a Abs. 1 ZGB). Es muss also aufgeteilt werden:

- was zu Sonderrecht aufgeteilt wird;

- welche Stockwerkeigentumseinheit woran ein Sondernutzungsrecht hat; und

- was zum Miteigentum gehört.

Welche Kriterien erfüllt werden müssen, damit gewisse Bauteile oder Anlagen zu Sonderrecht erklärt werden können, was zwingend ins Miteigentum gehört etc. wird in einem anderen Blogbeitrag genauer dargelegt.

Die Aufteilung erfolgt in sogenannten «Aufteilungspläne», wobei genau ausgeschieden wird, welche Teile zu welchen künftigen Stockwerkeigentumseinheiten gehören sollen, was Miteigentum ist und an welchen Bereichen Sondernutzungsrechte bestehen.

6. Die Begründungsurkunde

In der Begründungsurkunde wird der Willen des Eigentümers, resp. der Eigentümer festgehalten, dass er resp. sie an einem Grundstück Stockwerkeigentum begründen wollen.

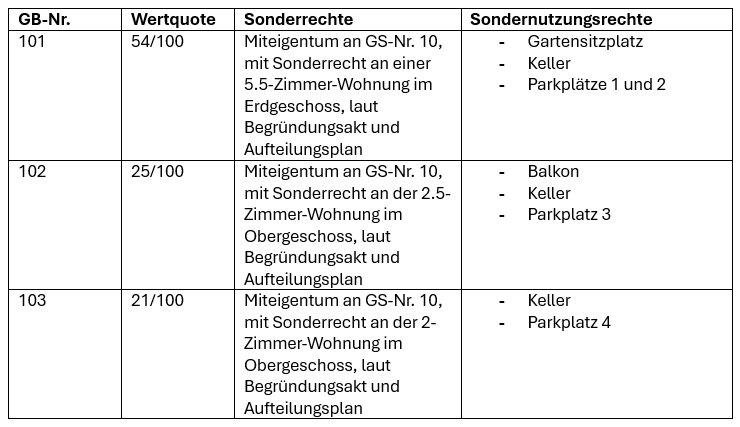

In der Urkunde wird – basierend auf die Aufteilungspläne – detailliert festgehalten, welche Stockwerkeinheit welche GB-Nr. hat, was deren Wertquote beträgt, wie die Sonderrechte ausgestaltet sind und woran Sondernutzungsrechte bestehen.

Ein Beispiel:

Zudem wird regelmässig ein Stockwerkeigentümerreglement errichtet, welches dann anlässlich der Beurkundung zum integralen Bestandteil erklärt wird.

Das Stockwerkeigentümerreglement ist ein zentrales Regelwerk für die jeweiligen Stockwerkeigentümer. Darin wird üblicherweise folgendes geregelt:

- Nutzung der gemeinschaftlichen Teile (Treppenhaus, Garten, Dach, Tiefgarage)

- Kostenverteilung für Unterhalt und Reparaturen

- Organisation der der Stockwerkeigentümerversammlung

Das Stockwerkeigentümerreglement kann auch im Grundbuch angemerkt werden. Wenn es im Grundbuch angemerkt ist, profitiert das Stockwerkeigentümerreglement von der sog. Positiven Rechtskraft des Grundbuchs, was bedeutet, dass man sich grundsätzlich nicht darauf berufen kann, das Reglement nicht gekannt zu haben.

Das Gesetz schreibt vor. dass die Begründungsurkunde schriftlich zu erstellen und durch einen Notar zu beurkunden ist.

7. Rolle des Notars

Der Notar übernimmt im Rahmen der Stockwerkeigentumsbegründung weitere zentrale Aufgaben, wie:

1. Beratung: Klärung, ob Stockwerkeigentum sinnvoll ist und welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen.

2. Erstellung des Stockwerkeigentümerreglements: Unterstützung bei der Erstellung eines umfassenden und ausgewogenen Reglements, welches den Stockwerkeigentümer die notwendige Klarheit geben soll.

3. Öffentliche Beurkundung: Wie eben gesehen.

4. Einreichung beim Grundbuchamt

Dadurch wird gewährleistet, dass alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die Eintragung reibungslos erfolgt.

8. Typische Stolperfallen aus der Praxis

Bei der Begründung von Stockwerkeigentum können diverse Probleme auftreten, etwa:

• Missverstandene Pläne: Es gilt klar auszuweisen, welche Stockwerkeigentumseinheit welche Sondernutzungsrechte und Sonderrechte hat, sowie welche Bereiche des Grundstücks resp. des Hauses im Miteigentum sind.

• Mangelhafte Reglemente: Die Reglemente dienen dazu, klare Regeln in diversen Bereichen, die das Stockwerkeigentum betreffen, zu schaffen. Insbesondere sind der Unterhalt und die Kosten zu reglementieren. Fehlen solche regeln oder sind sie unklar, so führt dies regelmässig zu Streitigkeiten unter den Stockwerkeigentümern.

• Verfügungsbeschränkungen: Bestehende Dienstbarkeiten können die Begründung von Stockwerkeigentum blockieren.

Um diese Stolpersteine zu verhindern, lohnt es sich frühzeitig mit den verschiedenen Thematiken auseinanderzusetzen und Experten beizuziehen.

Fazit

Die Begründung von Stockwerkeigentum im Kanton Luzern ist ein nicht ganz triviales Vorhaben. Sie erfordert eine sorgfältige rechtliche Vorbereitung, präzise Aufteilungspläne und ein ausgewogenes Reglement.

Wenn die wichtigen Punkte beachtet werden, dann kann man durch Begründung von Stockwerkeigentum von den Vorteilen dieser speziellen Eigentumsform profitieren.